分断の手当て ヒロシマから私が教えてもらったこと

堀 潤

◆「勇気、行動、そして愛」

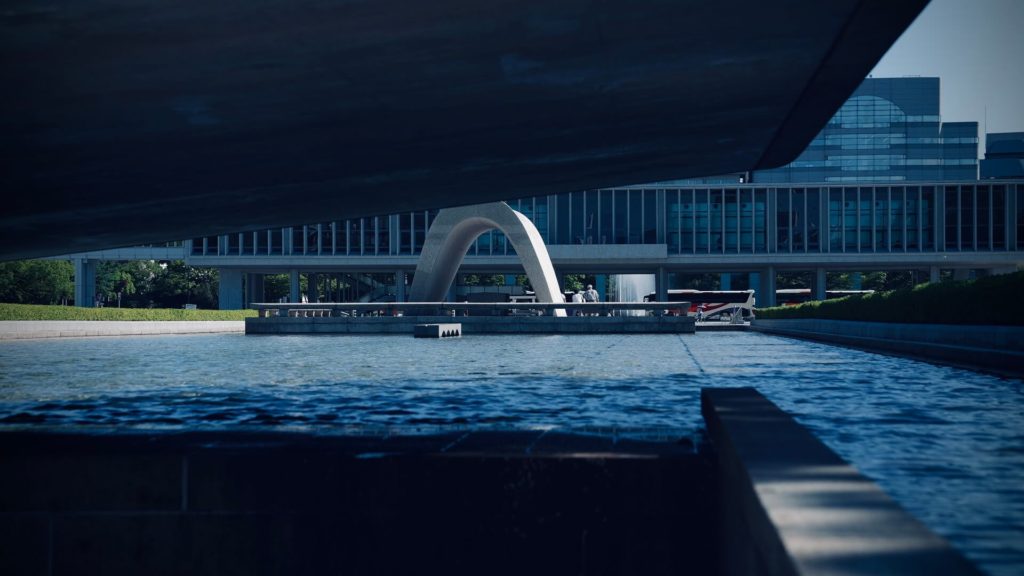

原爆ドームを見上げ、その向こう側に広がる空を眺めながら、今、この原稿を書いている。本来一つに繋がっているはずのこの空。しかし、世界の分断は深まるばかりだ。

分断は排斥をうみ、排斥はやがて暴力に変わる。暴力に国家が飲み込まれた時、戦争が始まる。慈悲はない。どちらかが力尽きるまでカニバリズムの歯車は止まらない。悲しみは徹底的に弱者が背負わされ、その後遺症は何世代をも人々を苦しめる。そして、社会を蝕み続けるのだ。

もう2度と誤ってはいけないと私たちが何度も試行錯誤を重ねてきたことも知っている。格差是正、国際協調、持続可能な社会変革という掛け声。それらが空虚な響きに変わることがないよう必死に発信をしてきた。

不断の努力の主語は「市民」であると、誇りを持って振り返る歴史を積み上げてきたのも事実だ。

それでも、いま、途方に暮れるような「社会悪」が大きな力を持って目の前に立ちはだかっている。それもあちらこちらでだ。「20世紀の遺物」という言葉がいかに富める立場から生まれた無責任な言葉であったのかも思い知った。世界は傷んできたのだ。核戦争の脅威は目の前で起きている。見て見ぬふりをしてきたツケだ。

私はこの10年、世界の分断の地を訪ね歩き、その「手当て」を模索してきた。

パレスチナ、カンボジア、スーダン、シリア難民キャンプ、韓国、北朝鮮、香港、中国、北米、欧州、そして、日本。独裁、戦争、格差、貧困、民族、宗教、さまざまな背景を背負った現場。誰が分断を引き起こしているのかを明らかにし、その処方箋が何なのかを考えるため、取材の旅を続けてきた。

権威主義が経済に負ける時、我々の「自由と民主」は足元から崩れ去る。「自由と民主」が欲望に負ける時、それが新たな権威主義をうむ。 必ずしも強権が我々から奪いとるわけではない。我々が「自ら」大切なものを差し出し、失うことだってあるのだと実感した。

「地獄への道は善意で舗装されている」。かつての哲学者の言葉が示すよう、良かれと思った私の行動が大きな悲劇を招き込んでいた。知らなくてはならない。歴史を知り、多様な価値に触れ、私で私の未来を選択するのだ。私の無知、無関心、固定観念が、声をあげようともがく人々を孤立させ、傷つけたきたのだと、今、自らの歴史を振り返る。

一方、諦めない。諦めなくてもすむはずだ、という信念が、今の私を支えている。そこに立ち続けてみようという気力は今も尽きていない。

今から10年前の夏、私はそうした力をカリフォルニアで、ある人から受け取った。

笹森恵子さん、89歳。77年前の8月6日、爆心地からおよそ1.5キロ、鶴見橋西詰で学徒動員の作業中に被爆した。全身の4分の1に大火傷を負った。母親の必死の看病で徐々に傷は回復していくが、手の指はくっつき、口は開きにくくなった。当時、笹森さんと同じように重い火傷を負い、顔などにケロイドが残る女性たちが大勢いた。1955年、そうした女性たち25人が米国に招かれ、機能回復のための手術を受けることになった。彼女たちは現地で養女として迎えられ米国人として暮らす選択が与えられた。笹森さんはそうした「原爆乙女」と呼ばれる25人のうちの1人だ。

2012年、僕は米国で笹森さんに出会い、自宅で話を伺う機会を得た。広島に原爆を落とした米軍機「エノラゲイ」の乗組員の孫が、初めて笹森さんのもとを訪ねるというタイミングだった。

彼は、東日本大震災で破壊された東北地方の町々で復興ボランティアに参加するほど、日本に対して特別な思いを持っている若者だった。「なぜ笹森さんに会いたいと思ったのか?」そう尋ねると、「話したかった。ただ、話をしたかった。まずはそこからだと思ったから」と呟いた。

笹森さんは昔からの友人が訪ねてきた時のように彼を部屋に迎え入れた。ダイニングテーブルに座って、彼の手を握りながら、こう語りかけた。「心。あなたが持っている心。自分を信じて。ここに来るのはタフな選択だったはず。こうして、対話を、知ることを、続けてほしいの」。微笑みながら語りかける笹森さんの目をまっすぐ見つめ、彼は何度も頷いていた。僕もカメラを持つ手が震えた。1時間ほどの対話の時間。笹森さんが彼に伝えた平和への言葉が、今の僕の支えになっている。

「平和は実現できるのか。そう問われたら、絶対にできる、間違いなく、と答える。そのためには勇気、

行動、そして、愛。この3つが必要です。勇気と行動だけでは、戦争が起きてしまうこともある。勇気と愛情だけでは、綺麗事を述べただけで終わってしまうこともある。でも、この3つが組み合わさっていれば、平和は絶対に実現できる。そう思っているの」。

最後に、互いにハグをして再会を誓ったあの日の2人の姿が、僕に、自分の心を信じる力を与えてくれた。

あれから10年。ウクライナとロシアの戦争が始まり、核戦争の脅威は、輪郭を伴い私の目の前で、浮遊している。目の前の恐怖に打ち勝つために、私は再び、被爆された方々の言葉に触れて見たくて、友人の元を訪ねた。

◆「私にできることをしているだけ」ハチドリの一雫

平和記念公園から、歩いて2分。雑居ビルの2階に「Social Book Cafeハチドリ舎」はある。薄暗い階段を上がり小さな扉をノックし、ドアを開くと、木の椅子や机、本棚が並ぶ、柔らかい雰囲気の空間が広がる。「自分でつくること」をコンセプトに、2017年7月、クラウドファンディングも利用して手作りの交流の場がオープンした。

毎月「6」のつく日は、被ばく者の皆さんと参加者がテーブルを囲んで対話をするイベント「6のつく日 語り部さんとお話ししよう!」が開かれてきた。この5年間で、のべ2000人近い人たちが、当事者の声を聞き、互いの意見を交換し合ってきた。

僕が訪ねたこの日も、大学生や会社員、絵本の作家など、さまざまな立場の人が、直接、あの日、何が起きたのかを聞こうと、ハチドリ舎に足を運んでいた。

「モノクロの世界で起きたことではなく、その歴史は今も延長線上の中に私たちがいます」。 参加者たちにそう語りかけるカフェのオーナー、安彦恵里香さん、43歳。23歳の時にピースボートに乗船し、世界を巡った。

同世代のパレスチナ人ザヘルさんに出会い、圧倒的な暴力によって人々の生きる権利が奪われている現実を詳細に聞いた。「家族と平和に暮らしたい」当たり前のような日常が手に入れられない現実。自分が知らなかったその日までの間で、多くの人たちの命が消されていた。その事実に気がついた時に「自分も加害者の1人なのではないか」と思うようになったという。

「私が知らなかったことで、戦争が続いている。だから知りたいし、考えたいし、何かしたいと思った。平和の実現は程遠い。でも、私が諦めたら、たった1人でも諦めたら、世界はもっと悪くなる。だから私は諦めたくない」。

広島には平和記念資料館や被爆建物など、歴史をインプットするための場所は十分にある。しかし、アウトプットする場がほとんどない、というのが安彦さんが「ハチドリ舎」を立ち上げた理由の一つだった。交流し、対話をすることで、平和への希求を諦めなくても良い場所。力を補い合う場所が、このカフェが維持されてきた原動力となっている。

そんな安彦さんの志に引き込まれ、毎回のように「6」のつく日に証言を続ける男性がいる。

二川一彦さん、76歳。あの日、母親のお腹の中で被爆した胎内被爆者で、原爆の惨状を直接は知らないが「最も若い被爆者」として、家族の苦悩や重い障害とむきあい生きてきた同じ胎内被爆者たちの声などを、社会に発信する活動を続けてきた。「父も姉も原爆で亡くなっている。しかし、助かった母も兄貴2人も、誰も原爆の壮絶な体験を語らなかった。私が家族の代表として伝えなくてはいけない、そう思って今日もお話ししています」と、目の前の参加者たちに、地図や写真など当時を知るための資料を広げながら、丁寧に丁寧に体験を語った。

二川さんの父、一衛さんは当時47歳。今の平和記念公園の場所にあった材木町郵便局で勤務中だった。姉の幸子さんは当時13歳。爆心地から約800メートル離れた雑魚場町で建物疎開の作業中に被爆した。二川さんを身籠もっていた母の広子さんは、爆心地から3.8キロ離れた矢賀町の自宅付近で被爆したが、怪我はなかった。広子さんは、大八車に布団を載せて、市内中心部に入って、夫と娘を探し回ったというが、結局、見つからなかった。そして、翌年4月に一彦さんが生まれた。大きくなるにつれて、原爆のことが気になることもあったが、広子さんは二川さんに、殆ど何も語らなかったという。

広子さんはどんな思いを抱えて生きてきたのか。その一端に触れることになるのは、広子さんが87歳で亡くなってから、14年後。形見の箪笥の奥から、偶然、姉の幸子さんが着ていた緑色のブラウスが見つかった時のことだ。白い和紙に丁寧に包まれ、誰にも見つからぬよう、そっと大切にしまわれていた。姉の唯一の遺品。左胸には「付属高女 二川」の名札が縫い付けられていた。二川さんは、それを見たときに涙が溢れ、止まらなかった。

「どうして話してくれなかったんだろう。1人で気持ちを押し潰して、歯を食いしばって生きてきたんだ。こんなに酷いことを原爆は強いるんだ。私に被爆の心配事を背負わせたくないと黙っていたのか。愛情だったのかもしれない。母は1人で乗り越えて生きてきたんだ」そう思うと、泣けて泣けて仕方が無かった。伝えなくてはいけない。その年、初めて新聞社の取材を受けた。

二川さんは、胎内被爆者のみなさんでつくる「原爆胎内被爆者全国連絡会」の代表世話人もつとめ、2020年、全国に住む、広島・長崎の胎内被爆者に呼びかけて、それぞれの体験を記録に残すための手記を編纂。「生まれた時から被爆者 ー胎内被爆者の想い、次世代に託すもの」と題した本を会として出版した。「同級生からは『二川は好きじゃのう』と言われることもある。取材に答えたり、メディアに出たりすることに対しての言葉。広島にはいるけど、身内にどなたも被爆者が居られないんじゃないかと。非常に無関心。そうであってはいけない」と、発信する理由も語ってくれた。

さらに、二川さんの口からは意外な視点も示された。「広島は被爆地であることと同時に、日本最大の軍都でもあった、ということも知らなくてはいけない。大久野島では毒ガスの兵器も秘密裏に作られていた。被害だけではなく、加害もある。世界に発信するときに、そのバランスも必要になってくる。東南アジアの人たちは、被害だけを聞いても共感してもらえない」。平和への確かな手応えを得るためには、このバランスは欠かせない。僕もそう思った。被害の歴史を知るのと同時に、戦争という装置がひきおこす加害性にも目を向けることは分断の手当てにつながる。

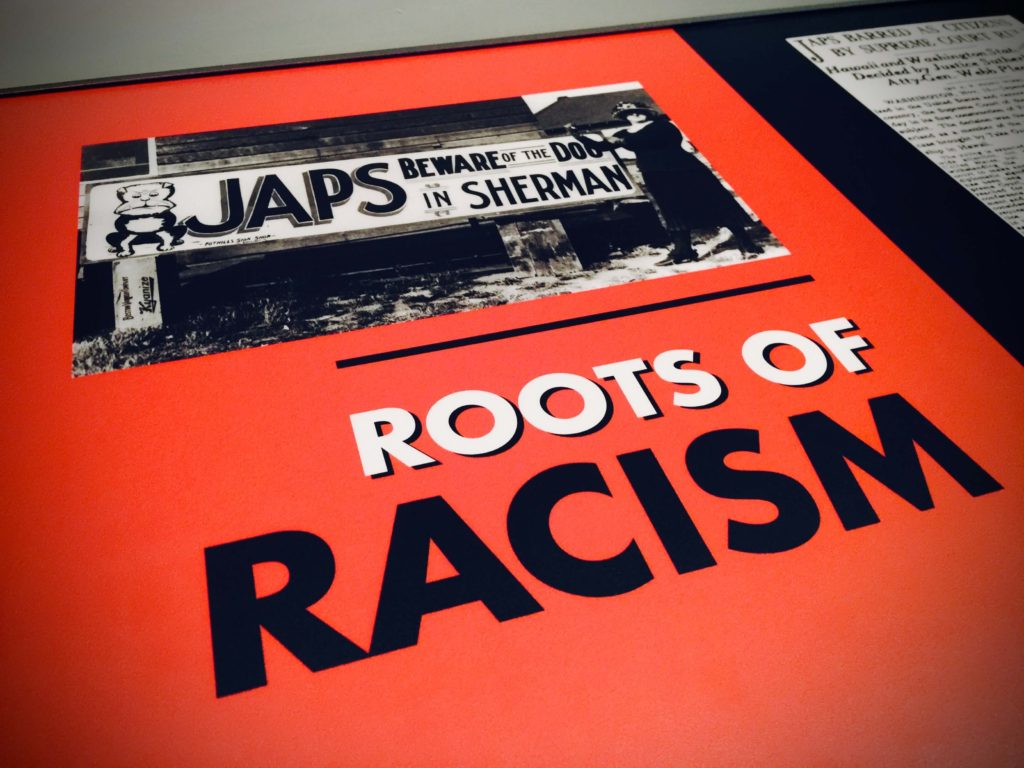

二川さんの話を聞きながら、2012年、米国カリフォルニア州にある、マンザナー日系人強制収容所の取材をしたときの光景を思い出していた。 砂漠の真ん中、逃げ場のない荒涼とした大地に造られた日系人たちの隔離施設。当時の建物が保存され、現在は国立の公園として整備され資料館も併設されている。

展示のテーマは「差別の歴史」。戦争が始まり、多くの米国国民が差別に加担し、排斥する様子が、写真や映像などで展示されている。加害の歴史に自ら向き合うことで、普遍的な平和の価値を模索しようという試みだ。自らの加害性に目を向けることは、時に苦行であり、勇気がいることでもある。

民主主義の国家としての懐の深さを実感させられる現場の一つであったが、まさに今、目の前にいる二川さんが、戦争の加害性について語っていることに感銘を受けた。対立を乗り越え、共感と共に協調していく未来を築こうとしてきたからこその言葉の強さを感じた。

◆種を蒔いて、そして花が咲いた

平和とは何か、この問いの答えはシンプルでもあり、終わりなき探求のスタートでもある。

2016年、パレスチナを訪ねたときに、現地の人から教えられたことがある。「天井のない監獄」と呼ばれ、イスラエル政府によって建設された壁やフェンスで人々が隔離されたガザ地区。取材に同行してくれたパレスチナ人の男性に「早く平和になるといいですね」と語りかけると「誰にとっての平和の話をしていますか?」と返ってきた。「我々パレスチナ人も、相手のイスラエル人も、それぞれ平和を望んでいるから、衝突が続いているのです。誰にとっての平和の話なのか。それが重要です」と。

確かに、それぞれが目指す「平和感」というのは、そう簡単に重なるわけではない。静かに本を読むことが平和だと思う人もいれば、活発に活動できる自由さが平和だと感じる人もいる。異なる価値、見てみたい理想の未来が違ってしまえば、この二つが共存するのはなかなか難しい。だからこそ、対話を通じて互いの言葉の定義を確認し合うことが必要になってくる。それはいちいち聞いてみないとわからない、という厄介さはある。しかし、勝手な決めつけや思い込みが、誤解やすれ違い、対立や暴力に変わることだってあるに違いないのだ。

「あなたにとって平和とは何か?」そんな問いかけを、大勢の子ども達に続けている男性がいる。

僕はその方に会うため、木曜日の午後1時過ぎ、広島平和記念資料館を訪ねた。

どこまでも深い、快晴の青空。ジリジリと照りつける太陽の陽を避けるように、木陰を探しながら資料館に向かった。社会科見学なのか、修学旅行なのか、資料館前の広場には列を作った小学生達が、ずらりと並んでいた。先生達の会話を聞いてみると、九州や、関西地方からの子供達だった。

入口の扉をくぐって、受付の左やや奥。展示スペースの机の前に立ち、折り鶴を折っている男性がいた。子供達がやってくると、折り紙を補充し、出来上がった鶴を1羽1羽手渡しながら、静かに言葉をかけていた。

伊藤正雄さん、81歳。4歳半の時に、爆心地から約3.5キロの庚午地区で被爆した。当時のことは幼すぎてあまり覚えていない。しかし、今でも忘れることができない目に焼き付いた光景があると、当時の状況を教えてくださった。

伊藤さんは、あの日、家の前で三輪車に乗って遊んでいた。8時15分。東から西へ青い光がババババッと横切ったかと思うと、爆風で三輪車ごと吹き飛ばされた。一瞬気を失ったものの、すぐに意識を取り戻すと、泣きながら家に帰った。母親の喜美枝さんが、玄関口で慌てて駆け寄ってくれた。「下駄は脱がんでいいよ、脱がんでいいよ」と言われ、土足のまま家の中に避難した。ガラスが散乱していて、とても歩けるような状況ではなかった。畳をめくると地下室があった。防空壕だ。しばらくそこに避難したお陰で「黒い雨」に直接濡れることは免れた。父の龍雄さんは軍に呼ばれて救助隊に駆り出され、火の海となった街中にトラックで向かった。12歳の兄と10歳の姉がいたが、姉は見つからず、兄は火傷を負って、被爆から20日余り経った、8月29日に帰らぬ人になった。

「私にとって8月6日で忘れられない記憶というのは、大勢の人たちが逃げて来られるんですよね。その人たちを幾人か、家で休ませてあげていたんですけど、次から次へ亡くなられるんですよね。8月の暑いときですからね。亡くなった方を一晩おいておくだけでも、途端に腐敗がはじまるんですよね。その亡くなった方をね、家のすぐそばの空き地でピラミッドみたいな形で積み上げて、焼いていくという光景をみたんですよね。

1人の遺体を焼くのでも物凄い匂いが出るのに、10人くらいとなると言葉で表現できないくらいの嫌な匂いでしたね。こんな光景が1週間近く続いたでしょうか。幼かった私でしたが、この時の光景だけは、目に焼き付いちゃって、匂いが鼻についちゃってね、話すたびに思い出されるんです」。

伊藤さんは、2017年に国連で採択された「核兵器禁止条約」の早期発効を求める署名集めをきっかけに、この展示スペースで、鶴を折るようになった。署名をしてくれた人にその場で折り鶴を折ってプレゼントしてきたという。 子供たちには、折り方を教えてあげながら、こんなふうに声をかけていた。

「どんな感じがした?資料館を見て」「とっても酷くて、平和はやっぱり大切だなって」「平和ってなんだろう」「戦争がなくて、それで、みんなが仲良い世界」「そうだね。おじさんたち今まで一生懸命「戦争のない世界を」ってやってきたから、日本はこの70年間戦争がなかったけどね、よその国ではあるんだよね。今度皆さんが日本の主人公になった時に、絶対に戦争をおこさんとってくれよ。お願い」

「はい」。

伊藤さん達がここで集めた署名は3千筆に及ぶ。渡した折り鶴の数も相当なものになる。子供達は照れくさいのか、もじもじしながらも、それでも自分の答えをしっかり伝えてくれている。

伊藤さんは、なぜこの場に立ち続けているのか。率直に理由を尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「ここにおって、非常に感動したのは、10年前に種を蒔いた、撒かれた子どもがお母さんになって、自分の子供さんを連れてこられたんですよね。『私は修学旅行で広島に来てお話しを聞いたんだけど、この子は修学旅行で広島に来ないんだよ、平和学習がないんだよ、だから私は子供を連れて来ました』って言われた時には本当に嬉しかったんですよね。私たちの種まきは決して無駄ではなかったんだなと思ったんですよね。全部が全部芽を出すことはないんですけど、一つ一つがやがて芽を出してくれて、せめて核兵器のない世界ができたらなと、この子たちに託すことができたらなという思いでいっぱいですね」。

伊藤さんは「微力であっても、無力ではない」とも語る。これまでの77年間、被爆者の皆さんがこうして、あの日の歴史を一人一人の手を握りながら伝えてきたから、今があるのだ。諦めなかった。

採択された「核兵器禁止条約」は今年初めて、ウィーンで締約国会議が開かれた。「核保有国と非核保有国の橋渡しをするため」という説明で、日本政府はオブザーバー参加もしなかった。一方、会議には、米国の「核の傘」に守られたドイツ、オランダ、ノルウェーの代表がオブザーバーとし参加し、演説も行った。

ドイツの代表は条約には参加できないとあらためて表明する一方で「『核なき世界』という目標は完全に共有している。同じ目的のために対話と議論を進めたい」と述べ、向き合う姿勢を内外に示した。日本国はどうか、世界は見ている。勇気も、行動も、愛も、ないのか、私も見ている。ヒロシマから、大勢が見ている。

この記事に関連付けられているタグ